我醒来的时候,脑壳还昏沉沉的,耳边却传来一阵地道的京片子吆喝:“冰人儿的西瓜脆沙瓤儿;三角的牙儿,船那么大的块儿!”-2 睁开眼一看,我滴个乖乖——青砖灰瓦的老房子,街上跑着黄包车,男人们穿着胸前背后两块布的“汗褟儿”-2,女人们旗袍开叉恰到好处。

摸遍全身,只找着一张皱巴巴的“民国1000元钞票”,上面印着孙先生像,还有“中秧银行”几个字-2。我心里咯噔一下,完犊子了,这该不会是……

“穿越了?!”我脱口而出,声音在胡同里显得格外突兀。

第一个星期,我差点没饿死在北京城。那张一千元法币?呵,买根油条都不够!后来才晓得,这年头通货膨胀厉害得要命-2。我在前门附近租了间小破屋,白天去书局帮工,晚上就着煤油灯写点小文章换钱。书局老板是个戴圆眼镜的老先生,说话文绉绉的:“小兄弟,你这文笔倒有几分真性情,像极了民国学生作文里提倡的‘真精神’。”-3

日子清苦,但我心里憋着一股劲——既然来了,总不能白来一趟。老听人念叨什么“民国四大美女”,林徽因、陆小曼、周璇、阮玲玉-5,那可都是传奇人物。我寻思着,要是能见见真人,这趟穿越也算值了。

机会来得比想象中快。书局老板看我字写得不错,让我去给一场文化沙龙送几本书。到了地方一看,是个精致的四合院,院里海棠花开得正盛。我刚把书放好,就听见一阵清脆的笑声从月亮门传来。

“徽因,你这话说得太绝了,沈先生要是听见,非得找个地缝钻进去不可!”

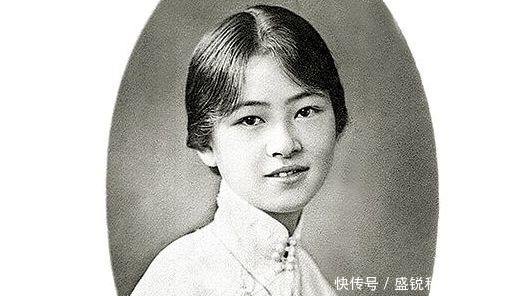

走进来两位女子,走在前面的那位,穿一身浅蓝色旗袍,眉眼清秀,气质出尘。我脑子嗡的一声——这分明是照片上见过的林徽因啊!她旁边那位,妆容精致,眼波流转,一看就是陆小曼-1。

我愣在原地,手脚都不知该往哪儿放。林徽因倒是落落大方,朝我微微颔首:“是新来的伙计?麻烦你了。”她说话声音温温柔柔的,可眼神里透着股子聪明劲儿。

陆小曼打量我几眼,转头对林徽因笑道:“这小伙子倒是面生。对了,我新得了幅画,改日你来我那儿瞧瞧?”

那天我晕乎乎地回到住处,脑子里全是两位才女的身影。躺在床上我琢磨,穿越民国玩民国四大美女这话听着轻浮,可真正见着了才明白——她们哪是什么任由摆布的玩偶?个顶个都是人精,有思想有主见,林徽因搞建筑救工艺-1,陆小曼画油画写文章-1,都是能在历史上留名的人物。想“玩”?先掂量掂量自己几斤几两吧!

打那以后,我留了个心眼,专门打听这些文化沙龙的动静。书局老板人脉广,时不时能给我些消息。我发现自己穿越后记忆力特别好,现代听过的那些歌曲、看过的那些电影情节,都记得清清楚楚。这算不算是穿越者的“金手指”?-6

第二次见到周璇,纯属意外。那是个雨天,我在电车站躲雨,旁边站着个娇小的女子,戴着口罩,可那双眼睛太有辨识度了——明亮得像会说话。她没带伞,望着雨帘微微皱眉。

我鼓起勇气把伞往她那边挪了挪:“姑娘,不嫌弃的话共一段路?”

她抬眼看看我,口罩上方露出笑意:“谢谢你呀。”

声音软软糯糯的,带着点上海腔。一路走一路聊,她知道我在书局工作,眼睛亮了亮:“我最近在学一首新歌,总觉得情感把握不好。你们读书多,能不能帮我琢磨琢磨?”

我这才知道她就是周璇,那个被称为“金嗓子”的电影明星-5。她抱怨最近拍的片子导演要求高,一个镜头反复拍十几遍。“有时候真想撂挑子不干了,”她半开玩笑地说,“可一想到那么多观众等着,又咬牙坚持下来。”

送她到住处楼下,她摘下口罩朝我挥挥手:“今天谢谢你啦!对了,下周我新电影《马路天使》首映,要不要来看?”-5

那天晚上我失眠了。穿越民国玩民国四大美女,这话现在听着有点讽刺——周璇在片场累得站着都能睡着,阮玲玉被小报谣言逼得喘不过气(这是我后来才知道的),她们光鲜亮丽的背后,是一般人吃不消的苦。我这穿越者除了那点可怜的历史先知,还真没什么能“玩”转的资本。

第三次交集,是我主动争取来的。听说阮玲玉常去一家咖啡馆,我连续蹲守了五天,终于见到她本人。比电影里还要瘦削,坐在角落位置,面前一杯咖啡已经冷了,她盯着桌面出神,眼圈有些发红。

我犹豫再三,还是走了过去:“阮小姐,我是您的影迷。您的《神女》我看了三遍,每次看都感动得不行。”

她抬头看我,勉强笑了笑:“谢谢。”

“其实……”我压低声音,“那些小报上的闲言碎语,您别往心里去。观众的眼睛是雪亮的,几十年后,人们记住的是您的电影,不是那些乱七八糟的谣言。”

阮玲玉诧异地看着我:“几十年后?”

我自知失言,赶紧找补:“我是说,时间会证明一切。真正的好作品,经得起时间考验。”

她若有所思地点点头,神色缓和了些:“借你吉言。”

走出咖啡馆,我长长舒了口气。穿越民国玩民国四大美女,到这时候我已经彻底明白了——这根本不是“玩”,而是小心翼翼地靠近一段历史,见证那些教科书上冷冰冰的名字,原来都是有血有肉、会笑会哭的活生生的人。

我开始用笔名在报纸副刊写些小文章,有时评评电影,有时聊聊建筑。有次写了篇关于传统工艺保护的文章,没想到林徽因看到了,托书局老板带话,约我聊聊。

再见林徽因是在梁思成的工作室,满桌的图纸和模型。她拿着我那篇文章,开门见山:“你说景泰蓝工艺应该创新,但又不能失掉根本,这个度怎么把握?”

我哪懂什么景泰蓝啊,全靠穿越前网上看来的零碎知识硬撑。磕磕巴巴说了些“传统元素现代化表达”之类的车轱辘话,林徽因却听得很认真,不时点头。

“我和思成最近在做一个项目,”她指着桌上的图纸,“也是想在这方面做些尝试。你有空可以常来,咱们多交流。”

从工作室出来,我走在北平的胡同里,夕阳把影子拉得老长。这大半年的穿越生活像场梦,我见到了曾经只能想象的人物,参与了他们的日常。四大美女各有各的精彩,也各有各的无奈——林徽因才情纵横却逃不开情感纠葛的议论-1;陆小曼敢爱敢恨却背负一世争议-1;周璇歌声动人却陷于感情坎坷;阮玲玉演技精湛却难敌人言可畏-5。

回到我那间小破屋,煤油灯下,我铺开稿纸开始写作。不再写那些风花雪月的闲篇,而是认认真真记录这个时代——街头小贩的吆喝、知识分子的沙龙、电影片场的忙碌、普通人为生计的奔波。写作就像在惊涛骇浪的船头织毛衣-6,我得稳住心神,一针一线地把这个时代的纹理编织出来。

偶尔夜深人静时,我会想起现代的生活。手机、网络、外卖……那些曾经习以为常的东西,如今遥远得像上辈子的事。但奇怪的是,我并不急着回去。这里有太多值得记录的故事,太多值得认识的人。

昨天书局老板告诉我,有个文学刊物在征稿,主题是“我眼中的民国”。我笑着应下,心里已经有了主意。就写我这大半年的所见所闻吧,写我如何从一个想“穿越民国玩民国四大美女”的愣头青,变成了这个时代的记录者和参与者。

窗外传来卖夜宵的梆子声,我挑亮灯芯,提笔写下《我在北平的日与夜》。墨迹在宣纸上慢慢洇开,就像我在这座古城里慢慢扎根的日子。四大美女的故事还在继续,而这个时代所有人的故事,都值得被记住。